全日本少年サッカー大会決勝戦に見る「ビルドアップ」と「前プレ」の戦い

全日本少年サッカー大会の決勝戦。

解説の方もゲストの原口選手も、「上手いですねー」を連発してましたが、ホントに上手いですね。技術レベルが相当高い試合だったと思います。

ゲームの構図としては、GKからビルドアップする青チームと、前からどんどんプレス(以下、前プレ)をかける赤チーム。

小学生のゲームではありますが、昨年10月のプレミアリーグ、「激しいプレスのトッテナム」対「つなごうとするマンチェンスター・シティ」と同じ構図に見えました。

狙われるビルドアップ

青のGKがボールを持つと、センターバッグ2人にマンツーマンに近い形で赤のプレスがかかります。

赤の2人は奪う気満々です。

こういう状態から青のGKがパスミス。

奪われたボールをペナルティーエリア内に運ばれ、ファール。PKで先制点を許し、結果的に1-2で青が負けてしまいました。

決勝戦はGKからビルドアップを試みるチームに対する戦い方のお手本になったのではないでしょうか。(注)決勝戦までの両チームの戦い方について何も情報がありません。青は同じように前プレを受けても、上手くかわして勝ち上がったのかもしれません。また、赤チームはプレスだけが特徴のチームではありません。あくまでテレビで見た、決勝戦だけの印象です。

センターバック2人にマークがつかれる形になると、青は中盤から1人降りてきます。

しかしその選手にも赤のマークがつくので、青は数的優位を作れません。

青の技術レベルはほぼ日本一だと思われます。

厳しいプレスを受けながらも、前線までつなぐ場面が何度もありました。また、すばらしい縦パスも入ってました。

もし赤の相手がビルドアップを志向する標準的なレベルのチームだと、あっという間に奪われて、試合にならないでしょう。

前プレに対するビルドアップ側の対策

前プレに対する対策の王道は、上手くなることです。

数的同数でプレスを受けても、ボールを失わない技術と判断力が必要です。

しかし上手くなるには時間と負け試合が必要ですね。それもたっぷりと。

一方の前プレを有効なものにするのは、それほど時間がかかりません。

そこで、ビルドアップ側が比較的簡単にできる対策を考えてみました。

テレビ画面では確認できなかったのですが、赤のマンマーク気味のプレスは、全員だったのでしょうか?それとも前の方だけだったのでしょうか?

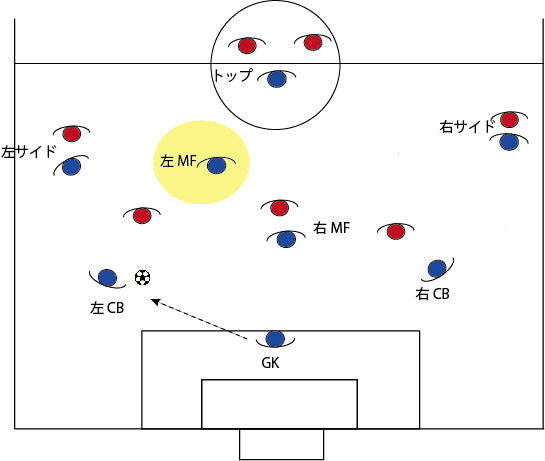

完全マンツーマンの場合

もしこのような完全マンツーマンの状態だったとしたら、

赤の最終ラインと、青のトップが1v1の状態です。

ディフェンスの基本、チャレンジ&カバーができませんから、ためらわず前線にロングボールを入れましょう。

この状態で「いや、ウチはそれでも長いボールは蹴らない」というのは、指導者のこだわりが強すぎると言わざるを得ません。

- ボール保持者がプレスを受けていない

- 最前線(相手の最終ライン)で1v1

- 最前線の選手が動き出している

これだけの条件が揃ったら、遠慮なくロングボールを入れましょう。

ロングボールを効果的にするには

もし、試合前から相手チームが完全マンツーマンで来ることがわかっているのであれば、ビルドアップ時にチーム内で最もスピードのある選手が最前線に来るようにポジションをとりましょう。

この例では、右サイドの選手がトップの選手より速いので、ビルドアップ時は右サイドの選手が最前線に来るよう移動してます。

これで、1v1の状態がさらに有利になりますね。

どこかに数的優位がある場合

しかし完全マンツーマンを採用するチームはごく稀でしょう。

通常であれば、最終ラインは数的優位にするはずです。

青にとって最前線で1v2の数的不利です。

ここで青の最前線にロングボールを入れるのは、効果的とは言えないでしょう。むしろよくない判断です。

(小学生ですので、身体能力が非常に高く、技術レベルがそこそこ高い選手がトップにいれば、1v2でも突破できてしまうかもしれませんが)

青の最前線は1v2でマイナス1。

その分どこかでプラス1になります。この場合、中盤で4v3、または2v1です。

プラス1の状態でも、「前からプレスに行く」という意思を持ったチームが相手では、ビルドアップするのは簡単ではありません。

ビルドアップ側に「プラス1を活かす」という共通認識と、事前のトレーニングが欠かせません。

試合前にはしっかりシミュレーションしましょう。いや、試合までに、幾つかのパターンを覚えてしまいしょう。

「小学生にそこまで求めるのか」と言われる方もおられますが、「すぐに上手くはなれない、でも前プレには負けたくない」ですよねー。

〇〇経由でフリーの選手へ

例えば、「〇〇経由でフリーの選手へ」という覚え方があります。

〇〇は、「フリーではないが、ボールは受けることができる」選手です。

具体的にみてましょう。

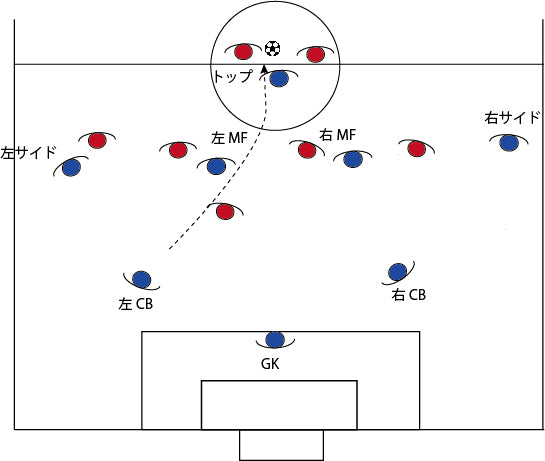

2v1になっているうちの1人、右MFがセンターバックを助けるために、降ります。相手を引きつけるおとりです。

相手がついてきたら、左MFがフリーになりますね。

しかし、この状態でGKから左MFへのパスは簡単ではないでしょう。

実際の決勝戦でも、こういう場面でGKのパスが奪われてしまいました。

センターバックは狙われてますが、パスを出せないわけではありません。

あらかじめ逃げるルートが分かっているので、恐れずGKから左CBにパス。

左CBへはすぐ相手FWが寄せてきます。

左CBから左MFへのパスコースはありません。

そこで、(フリーではないが、ボールを受けることはできる)左サイドへパス。

左サイドは(できれば)ダイレクトで左MFへパス。

「共通認識を持つ」とは、パスのルート(逃げ道)を覚えると同時に、「左CBは左サイドがダイレクトで左MFに出しやすいパスを送る」ということでもあります。

もっと細部にこだわるなら

キーパーのハンドキックやゴールキックでセンターバックへつなげず、長いボールを入れる場面がありました。

ビルドアップを試みたポジションのまま蹴ってしまうことはありません。この状態で相手にボールを奪われてしまったら、一気にピンチになりそうですね。

まずディフェンスラインを上げ、GKがどちらの方向に蹴るか指示を出し、その方向に寄った状態を作ります。

GKは密集地帯に向かって長いボールを入れます。

相手に奪われるかもしれませんが、ディフェンスが近くにいるので一気にピンチになるわけではありません。

もっとセコい手を使うなら

Tiki-Takaスタイルとは真逆の方向です。

もしクライフ氏が存命で、そのゲームを見たら「これはフットボールじゃない」と言われてしまうでしょう。それでもよければお試しください。

直接確認したわけではありませんが、ある高校選手権常連校が有効に使ってる方法で、効果はバツグンです。

とりあえず、GKからCBへつなぎます。

最前線で数的不利な状態でも、CBは長いボールを入れます。

ただし、裏を狙った味方へのパスというより、相手CBへぶつけるような強いボールを蹴ります。

トップはボールを収められなくても問題ありません。

トップが相手CBへプレッシャーをかけつつ、相手CBにそのボールを処理させます。

あらかじめ周囲の選手が、相手CBが処理するボールを狙って待ち構えてます。

このボールを拾えれば、後はなだれこむようにゴールに向かうだけです。